L’article publié aujourd’hui, avait paru le lundi 23 mai 2005, dans le journal l’Indépendant. Il rendait compte d’une cérémonie à la mémoire d’un jeune Chalabrois, tombé sous les balles de l’occupant, le 27 juillet 1944. Deux mois auparavant, Auguste Cathala, dont le souvenir sera célébré aujourd'hui dimanche 24 mai à 11 h à Montjardin, avait également été assassiné par les hordes nazies.

Une plaque commémorative rappelle la tragique journée du 27 juillet 1944 (Photo archives, 8 mai 2005).

Une plaque commémorative rappelle la tragique journée du 27 juillet 1944 (Photo archives, 8 mai 2005).

La capitulation des armées du IIIe Reich, commémorée le dimanche 8 mai dernier, a connu un émouvant prolongement avec l’inauguration de l’allée Pierre-Louis Fabre, en mémoire d’un jeune Chalabrois victime des balles allemandes. Une initiative à mettre à l’actif de l’Association Républicaine des Anciens Combattants (Arac), représentée par MM. Louis Calvet et Pierre Puech, et financée par la section Rhin-et-Danube de Chalabre. L’occasion pour Maurice Rouzaud de retracer dans le détail et avec émotion cette tragique journée.

En ce jeudi 27 juillet 1944, un important détachement de l’armée d’occupation allemande investit de grand matin, la petite ville de Chalabre. Prévenus très tôt, beaucoup d’hommes jeunes ou plus âgés, tentèrent de fuir afin d’échapper à une rafle ou à d’autres mesures de représailles.

Installés en divers points stratégiques autour de Chalabre, les ennemis ouvrirent le feu au fusil mitrailleur, sur les hommes qu’ils apercevaient dans les champs. Plusieurs otages furent arrêtés et emmenés à Foix pour y être interrogés. Ils devaient être relâchés quelques jours plus tard. Mais à Chalabre, l’un des hommes fut mortellement atteint sur les flancs de la colline de Terre-Blanche. Il avait tenté de s’échapper depuis sa maison située à la sortie de la ville, rue du Capitaine-Danjou. Il avait franchi le Blau pour monter vers la colline. Il s’appelait Pierre-Louis Fabre, au village on l’appelait Pierrot Fabre.

Son père était décédé deux ans auparavant. Sa mère n’avait plus que lui. Il avait seize ans. Pour ses camarades plus chétifs, c’était un grand. C’était un bon copain, un musicien plein de vie, un peu bagarreur comme les enfants l’étaient tous à cet âge. « Il était notre ami. A 14 ans, 15 ans, 16 ans, on sort de l’enfance, on est adolescent. A cet âge-là, on ne pense pas à la mort, et c’est bien normal : on a toute la vie devant soi, on aime la vie. Cette vie, Pierrot l’a brutalement perdue en ce 27 juillet 1944, victime de la soldatesque fasciste hitlérienne. Je n’oublierai jamais ce triste cortège qui passa à un mètre de moi sur le pont du Blau en fin d’après-midi : quatre hommes de Chalabre, ramenant le corps de Pierrot à sa pauvre maman » rappelait Maurice Rouzaud.

Son père était décédé deux ans auparavant. Sa mère n’avait plus que lui. Il avait seize ans. Pour ses camarades plus chétifs, c’était un grand. C’était un bon copain, un musicien plein de vie, un peu bagarreur comme les enfants l’étaient tous à cet âge. « Il était notre ami. A 14 ans, 15 ans, 16 ans, on sort de l’enfance, on est adolescent. A cet âge-là, on ne pense pas à la mort, et c’est bien normal : on a toute la vie devant soi, on aime la vie. Cette vie, Pierrot l’a brutalement perdue en ce 27 juillet 1944, victime de la soldatesque fasciste hitlérienne. Je n’oublierai jamais ce triste cortège qui passa à un mètre de moi sur le pont du Blau en fin d’après-midi : quatre hommes de Chalabre, ramenant le corps de Pierrot à sa pauvre maman » rappelait Maurice Rouzaud.

Il concluait en remerciant vivement les membres de l’association Rhin et Danube, l’Arac, les élus, d’avoir eu la délicatesse de placer cette plaque, qui rappellera à tous les Chalabrois et surtout aux jeunes, le souvenir de Pierre-Louis Fabre, « notre ami, enfant de Chalabre, enfant mort à 16 ans ».

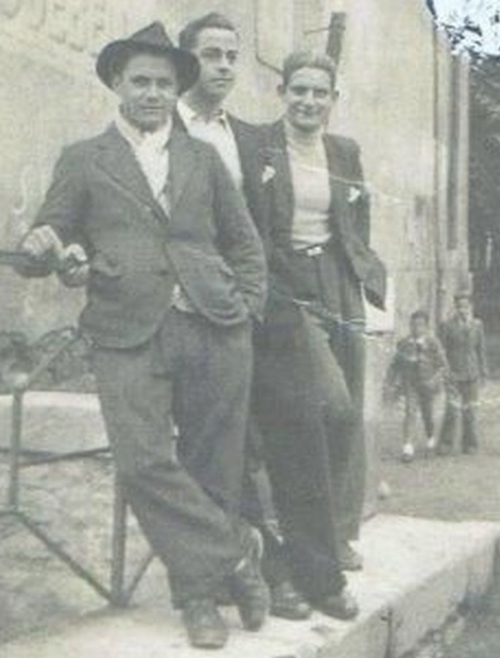

Pierrot Cantié, Pierrot Fabre, Emile Pousse, en mai 1944 sur le pont du Blau.

De gauche à droite, debout : Edmond Marty, Jean-Charles Gonzalez, Jean-Louis Sanchez, Jean-Claude Bazzo, Gérard Crovetti, Philippe Gérard, Yvan Ferrier, Guy Bernard, André Rougé, Christophe Roncalli, Edouard Garcia, Jean-José Garcia. Accroupis : Jean-Jacques Garros, Christian Franot, Jacques Mamet, José Sanchez, Paul-Louis Boyer, Jacques Sariège, Raymond Abat, Patrick Danjou.

De gauche à droite, debout : Edmond Marty, Jean-Charles Gonzalez, Jean-Louis Sanchez, Jean-Claude Bazzo, Gérard Crovetti, Philippe Gérard, Yvan Ferrier, Guy Bernard, André Rougé, Christophe Roncalli, Edouard Garcia, Jean-José Garcia. Accroupis : Jean-Jacques Garros, Christian Franot, Jacques Mamet, José Sanchez, Paul-Louis Boyer, Jacques Sariège, Raymond Abat, Patrick Danjou. La classe 1955 a renoué le contact sur la place Charles-Amouroux (Photos archives mai 2005 et septembre 2003).

La classe 1955 a renoué le contact sur la place Charles-Amouroux (Photos archives mai 2005 et septembre 2003).

A la faveur des Fêtes de l’Ascension, le traditionnel rendez-vous à la mémoire du regretté Roger Raynaud, permettra de célébrer également, le dixième anniversaire d’un titre de Champion des Pyrénées 4e série, décroché le dimanche 8 mai de l’année 2005 par l’USCK XV du président Thomas Cuaresma (photo ci-contre).

A la faveur des Fêtes de l’Ascension, le traditionnel rendez-vous à la mémoire du regretté Roger Raynaud, permettra de célébrer également, le dixième anniversaire d’un titre de Champion des Pyrénées 4e série, décroché le dimanche 8 mai de l’année 2005 par l’USCK XV du président Thomas Cuaresma (photo ci-contre).