C'est bien la question que ne se posent pas les bouilleurs de cru du pays chalabrais qui gardent en réserve leur récolte de fruits, destinée à faire bouillir la cucurbite de maître Aristide. Arrivé avec les premières rigueurs de l'hiver, Aristide Peyronnie est une fois encore descendu de son Couserans natal, accompagné de son outil de travail. En respectant un itinéraire invariable, Aristide pose son alambic à Sonnac-sur-l'Hers d'abord, avant de remonter la vallée du Blau jusqu'à Villefort et Puivert.

Hôte de marque en pays de Kercorb plusieurs semaines durant, il attellera ensuite sa drôle de machine pour l'emmener vers le Pays de Sault et Roquefeuil. Final d'une tournée qu'il effectue depuis plus d'un demi-siècle, avec une régularité qui se mesure au degré près. Insensible aux caprices du ciel, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, Aristide ouvre son "atelier public", lieu de rencontre qui remplace le petit café de village dont le rideau a depuis longtemps été tiré. Et les commentaires vont bon train, pendant que notre homme à l'écoute des serpentins dont il est le seul à percevoir le chant, entretient l'espoir du bouilleur de cru. S'il le faut, le précieux liquide va passer et repasser dans ce labyrinthe où l'alchimie fait son oeuvre. Les fruits n'étaient pas de qualité supérieure ? Qu'importe, notre "brulou de vin" sait accomplir de petits miracles, avant qu'un singulier et aromatique goutte à goutte n'annonce la délivrance du divin nectar. Après une courte trêve passée auprès de son épouse dans son village ariégeois de Massat, Aristide s'établira à Villefort, sur les bords d'une rivière Blau qui avait failli l'emporter lui et sa drôle de machine à remonter le temps, un soir de l'hiver 1996.

Le nectar arrive (photo archives Janvier 2005).

Le nectar arrive (photo archives Janvier 2005).

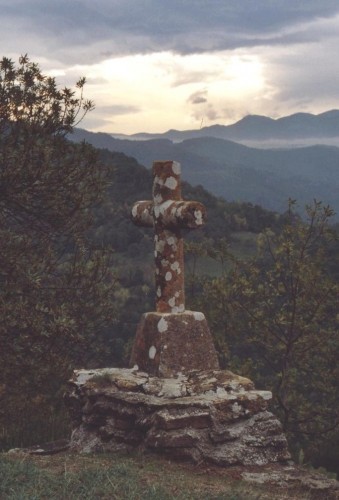

Les archives municipales datées du 25 août 1723 signalent que « Monseigneur l’Evêque de Mirepoix doit arriver au premier jour en cette ville pour y faire la visite des églises et comme il est juste de bien le recevoir … », l’assemblée communale décide « la réception dudit seigneur évêque le plus honnêtement et magnifiquement qu’il se pourra ». Un budget de dépenses est alors voté à cette intention, tous les marguilliers des congrégations de Saint Blaise, Saint Roch, du Purgatoire, du Saint Sacrement, du Pain Bény et surtout ceux du Calvaire, s’activent. Mais qui étaient les marguilliers ?

Les archives municipales datées du 25 août 1723 signalent que « Monseigneur l’Evêque de Mirepoix doit arriver au premier jour en cette ville pour y faire la visite des églises et comme il est juste de bien le recevoir … », l’assemblée communale décide « la réception dudit seigneur évêque le plus honnêtement et magnifiquement qu’il se pourra ». Un budget de dépenses est alors voté à cette intention, tous les marguilliers des congrégations de Saint Blaise, Saint Roch, du Purgatoire, du Saint Sacrement, du Pain Bény et surtout ceux du Calvaire, s’activent. Mais qui étaient les marguilliers ?

La harpe gauloise, une œuvre d’art, promise à la musique, et créée par Frédéric Paillard.

La harpe gauloise, une œuvre d’art, promise à la musique, et créée par Frédéric Paillard.  L’initiation au dépiquage par piétinement humain fait partie des animations proposées.

L’initiation au dépiquage par piétinement humain fait partie des animations proposées.